今回は、「成果を上げるWebライティング」のVol.7です。

「書きたいことはたくさんあるのに、なぜか文章がまとまらない…」

「話があちこちに飛んで、結局何が言いたいのか分からなくなってしまう…」

ブログやWeb記事を書き始めたばかりの頃、多くの人がこの「文章迷子」の壁にぶつかります。僕自身がその典型でした。

頭に浮かんだアイデアを、そのままの勢いでキーボードで打ち込んでいく。すると、最初は調子よく書けている気がするのに気づけば話は脱線し、論理は破綻し、最終的に「これ、誰が読むんだ…?」という支離滅裂な文章を量産してしまう。本当に自己嫌悪に陥りますよね。

じゃ、どうしよう?その答えは「執筆前の準備」にあったんです。

伝わる文章が書けるかどうかは、執筆を始める「前」に、ほぼ決まっています。 すべての鍵を握るのは、記事の「設計図」、つまり「もくじ」なんです。

文章で一番大切なのは、「伝えたいことが、ちゃんと伝わること」。

この記事では、行き当たりばったりの執筆から卒業し、読者がスラスラと最後まで読み進めてしまう、論理的で分かりやすい記事を爆速で書くための「もくじファースト」のアウトライン執筆術を、僕の失敗談を交えながら徹底的に解説します。

この記事でわかること

- なぜ僕たちの文章が「迷子」になってしまうのか、その根本原因

- 執筆スピードとクオリティを劇的に向上させる「もくじファースト」の考え方

- 僕が実践している、伝わる記事構成を作るための具体的な4ステップ

- もう執筆で挫折しない、最強の「設計図」を手に入れる方法

なぜ僕たちの文章は「迷子」になるのか?

そもそも、なぜ文章はまとまらなくなってしまうのでしょうか。

それは、「設計図なしに家を建てようとしている」 からです。

家を建てる時で例えてみると、いきなり壁や屋根から作り始めるのではなく、まずはどんな家を建てたいのか、部屋の配置はどうするのか、柱はどこに通すのか、といった詳細な「設計図」を引くはずです。

文章も、これと全く同じなんです。

「書きたいテーマ」という土地だけを決めて、あとは書きながら考えよう、というスタイルは、一見するとクリエイティブに見えるかもしれません。しかし、これは執筆という名の荒野でコンパスも地図も持たずにさまようようなもの。

- 話の重複: 「あれ、この話さっきも書いたな…」

- 論理の破綻: 「AだからB、と書きたいのに、うまく繋がらない…」

- ゴールの見失い: 「そもそも、この記事で何を伝えたかったんだっけ…」

こんな風に、書いている途中で必ず壁にぶつかります。そして、修正を繰り返すうちにどんどん文章は複雑化し、最終的には書くこと自体が嫌になってしまう。僕もこの負のループにどれだけ時間を溶かしてきたか分かりません。

文章で一番大切なのは、「伝えたいことを、伝えたい相手に、正しく伝えること」。

その目的を達成するためには、まず「何を」「どんな順番で」伝えるのかという、揺るぎない「骨格」を最初に作り上げる必要があるのです。

執筆の常識を変える「もくじファースト」という考え方

そこで僕がたどり着いたのが、「もくじファースト(MOKUJI-FIRST)」 という考え方です。これは、本文を一行も書く前に、まず記事全体の構成(もくじ)を完璧に作り上げる執筆スタイルを指します。

ここで言う「もくじ」は、単なる章立てのことではありません。

読者の思考の流れを完全にシミュレーションし、論理的な階段を一歩一歩作り上げていく、超詳細な「思考のナビゲーションマップ」 のことです。

うーん。。。ちょっとかっこつけて喋ってみたけど、要するに「読者の考えていることを想像しよう」ってことです。

この設計図さえ完成させてしまえば、あとはもう、各ブロックを文章で埋めていくだけの「作業」に変わります。例えるなら、プラモデルの設計図を見ながら、パーツを順番に組み立てていく感覚に近いです。

「先に目次を作るなんて、面倒くさそう…」と感じるかもしれません。でも、急がば回れ。最初に目次作成に時間を使うだけで、執筆スピードも文章の分かりやすさも、驚くほど向上するんですよ。

この「もくじファースト」を導入してから、僕のライティングは劇的に変わりました。

- 執筆スピードが2倍以上に: 書くべきことが明確なので、一切迷いがなくなりました。

- 構成が論理的に: 話の重複や脱線がなくなり、読者が理解しやすい記事になりました。

- 執筆が楽しくなった: ゴールが見えているので、途中で挫折することがなくなりました。

文章を書くのが苦手だと感じている人ほど、この「もくじファースト」の効果は絶大です。文章力とは、美しい言葉を紡ぐ能力だけではありません。伝えたい情報を、分かりやすく整理整頓する「構成力」こそが、Webライティングにおける本当の文章力 だと、僕は確信しています。

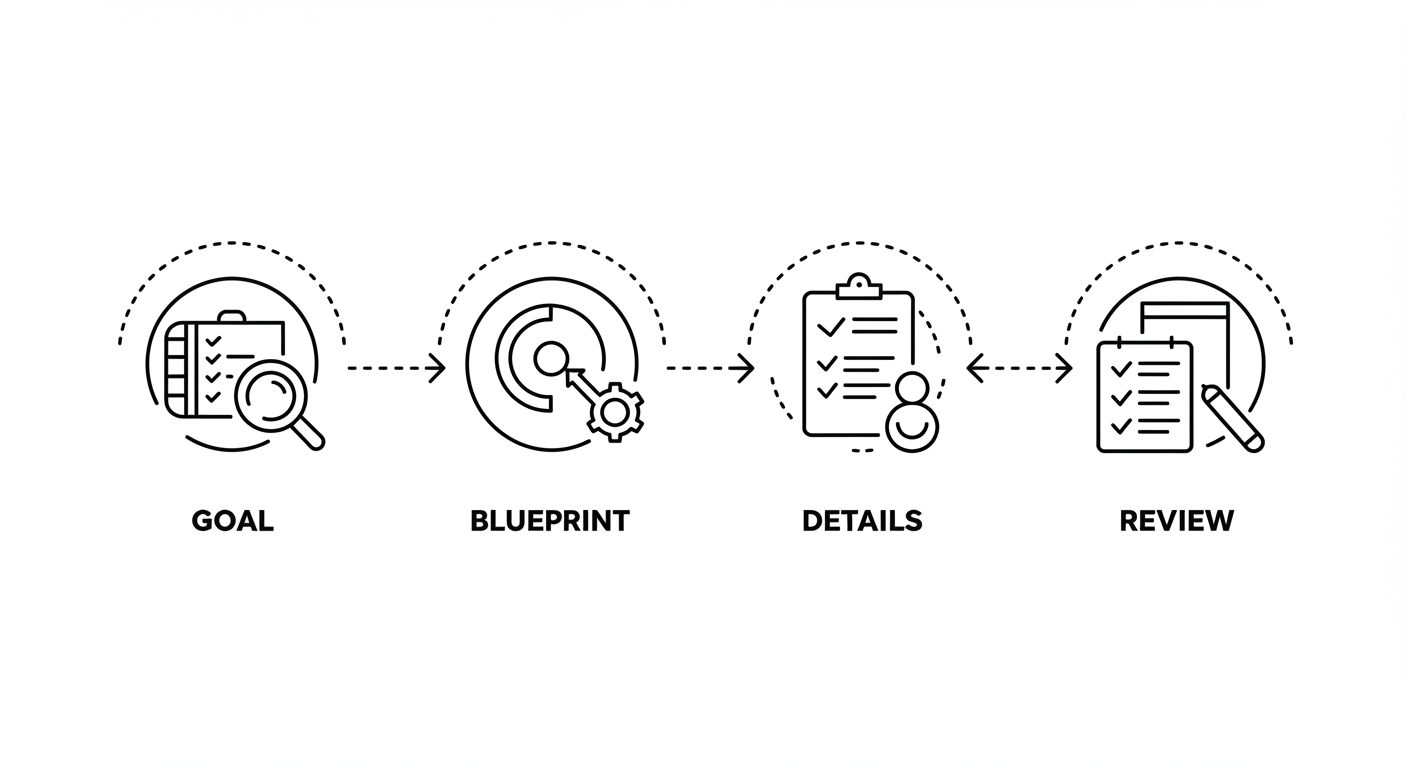

僕が実践する「伝わるもくじ」作成の4ステップ

では、具体的にどうやって「伝わるもくじ」を作っていくのか。僕が普段、記事を制作する際に行っている4つのステップをご紹介します。

ステップ1:ゴールの設定(読者をどこに連れていくか?)

まず最初に、「この記事を読み終えた読者に、どうなってほしいのか?」というゴールを、たった一文で定義します。

例:

- 読者が、自分に最適なクラウドストレージを選べるようになっている。

- 読者が、AIツールへの苦手意識を克服し、明日から使ってみようと思っている。

- 読者が、この記事で紹介したキーボードを「欲しい!」と感じている。

このゴールが、あなたの記事の「北極星」になります。この一文があるだけで、記事全体の方向性がブレなくなります。

ステップ2:大見出しの作成(物語の骨格を作る)

次に、設定したゴールから逆算して、大きな見出しを3~5つほど作成します。(H2見出し)これは、物語でいうところの「起承転結」を作る作業です。

僕のブログでは、基本的に以下の構成をテンプレートにしています。

- 導入(共感と結論提示)

- 〇〇とは何か?(問題の定義・深掘り)

- なぜ〇〇が重要なのか?(理由・メリット)

- 具体的な方法・解決策(ハウツー)

- まとめ(要約と行動喚起)

この骨格に沿って、今回のテーマに合わせた大見出しを作っていきます。見出しは単なる名詞ではなく、「なぜ〇〇なのか?」のように、読者の興味を引く文章にすることがポイントです。

ステップ3:中・小見出しの作成(肉付けしていく)

ここが最も重要なパートです。作成した大見出しの中に、「何を」「どんな順番で」話すのかを、箇条書きレベルで細かく書き出していきます。(H3、H4見出しに相当)

例:大見出し「具体的な方法・解決策(ハウツー)」

- ステップ1:ゴールの設定

- なぜゴール設定が重要なのか

- 悪いゴールの例、良いゴールの例

- ステップ2:大見出しの作成

- 読者の思考の流れを意識する

- テンプレートを使うと楽だよ、という話

- ステップ3:中・小見出しの作成

- ここが一番の頑張りどころ

- MECE(モレなく、ダブりなく)を意識する

- ステップ4:全体レビュー

- 声に出して読んでみるのがおすすめ

このように、話したいトピックをすべて洗い出し、論理的な順番に並べ替えていきます。この作業が終わった時点で、記事の8割は完成したと言っても過言ではありません。

ステップ4:全体レビュー(声に出して最終チェック)

最後に、完成したもくじ全体を上から下まで眺めて、話の流れに違和感がないか、論理が飛躍している部分はないかを確認します。

僕のおすすめは、見出しだけを声に出して読んでみること です。音読することで、文章のリズムや論理的なつながりを客観的にチェックできます。「あれ、ここの繋がりが不自然だな」と感じたら、見出しの順番を入れ替えたり、新しい見出しを追加したりして調整します。

この4ステップを経ることで、誰が読んでも分かりやすく、説得力のある記事の「設計図」が完成します。

あとは、作った「見出しという名のレール」に沿って、文章を書いていくだけ!

ちょっと脱線見出し(アウトライン)を作成する時に、順番を入れ替えるという事が頻繁にあります。この時、メモ帳で順番を入れ替えようとするとコピペを繰り返すことになり、そこに神経を使ってしまいがちです。そうすると間違いも起きるし頭の中もクリアになりません。

そこで僕がおすすめしたいのはVSCodeです。VSCodeはテキストエディタとして、とても高機能で無駄がなく、作業に集中できます。

たとえば見出しの順番を入れ替えることも、Altキーを押しながら上下キーを押すだけで行ごと順番を入れ替えられます。これがとても便利です。

ぜひこの機会にVSCodeを導入しましょう。VSCodeの記事も書いているのでぜひ読んでみてください。

まとめ:文章力とは、構成力である

今回は、執筆で挫折しないための「もくじファースト」という考え方と、その具体的な実践方法について熱く語ってきました。

- 文章が迷子になるのは、「設計図」なしに書いているから

- 執筆は「もくじ作り」で8割決まる。本文は設計図を埋める作業

- 「ゴール設定→大見出し→小見出し→レビュー」の4ステップで最強の構成は作れる

もし、「書きたいことはあるのに、うまく形にできない」と悩んでいるなら、それは文章力がないからではありません。ただ、情報を整理整頓し、分かりやすく伝えるための「技術」 を知らないだけなんです。

いきなり白紙のページに向かうのは、誰だって怖いものです。でも、詳細な「もくじ」という名のレールが敷かれていれば、あとはその上をスイスイと進んでいくだけ。

騙されたと思って次の1記事を、この記事で紹介したステップに沿って「もくじ」から作ってみてください。きっと今まで感じていた執筆の苦しみが、驚くほど軽くなっていることに気づくはずです。

この方法なら、途中で「次は何を書こう?」と悩むこともないし、話が脱線することもありません。それぞれの見出しの中で、一つのトピックに集中して書けばいいんですからね。本当に楽なんですよ、これが。

「話があちこちに飛んじゃうんだよな…」と悩んでいる人ほど、効果は絶大です。ぜひ試してみてください。きっと、書くのがもっと楽しく、楽になりますよ。

文章力とは構成力。「もくじファースト」が、ライターとしての未来を大きく変えるはずです。

書籍おすすめ

「目次から書く」ことを「アウトライン」と呼ぶこともあります。

日頃から文章を書いている人は、まず骨格であるアウトラインを決めてから文章を書き始める人が多いと思います。

事実、アウトラインを作成してから書き始めるメリットについて解説している書籍って多いですね。今回はアウトライン作成法にとても役立ったと思う書籍を紹介します。

『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』(唐木元 著)

「目次(アウトライン)を作る」発想を重視し、情報の整理や論理的構成を読者目線で実践できるメソッドが学べます。

『アウトラインから書く小説再入門』(K.M.ワイランド 著)

小説だけでなく、すべての文章・企画に応用可能な「アウトライン思考」を深く解説。「章」「節」「項」と分解しながら、順序立てて全体像を把握する技術が身につきます。

『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本』(西村克己 著)

論理的な構成を作るコツ・「ワンセンテンス・ワンメッセージ」「章立て」思考を解説。「目次で設計図を描く」ノウハウも豊富です。

センパイ

センパイ どの本も文章力アップの勉強になります。

この記事は X(旧Twitter) で投稿した【成果を上げる文章術】を記事にしたものです。

【成果を上げる文章術 07】

『もくじから書く』話の内容があっちに飛んだりこっちに飛んだり……。これでは何を伝えたいのかわからなくなります。

文章で一番重要なのは「伝えたいことを伝えられること」です。

伝わる文章のコツは、まず見出し(もくじ)を作ってから内容を書くと良いです。

— ゆきと@コンテンツクリエイター (@tele_commuter) January 24, 2024

このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!

Twitter: @tele_commuter