今回は、「成果を上げるWebライティング」のVol.10です。

「僕の文章、なんだか読みにくい気がする…」

「伝えたいことはたくさんあるのに、文章にするとゴチャゴチャしてしまう…」

ブログを運営していると、そんな壁にぶつかること、ありませんか?

僕自身そうした事がよくあります。熱い思いを詰め込もうとすればするほど、文字がぎっしりと詰まった「文字の壁」のような記事が出来上がってしまう。これって読者の気持ちを置き去りにした、ただの自己満足な文章ですよね。当然、そんな記事が最後まで読まれるはずもありませんでした。

でもある時、Webライティングにおける、ある「魔法」の存在に気づいたんです。それは、多くの人が当たり前に使いながらも、その本当の力を理解していないテクニックでした。

その魔法とは、「箇条書き」です。

「え、箇条書き?そんな基本的なこと?」

そう思ったかもしれません。でもこれ、すごいパワーを持っていて、箇条書きを制する者は、Webライティングを制します。 これは決して大げさな話ではありません。

この記事では、単なる文章の装飾ではない、読者の心を掴み、あなたの文章を劇的に読みやすくする「戦略的箇条書き」の技術について、僕の経験から語っていきます。

この記事でわかること

- なぜ僕たちの脳は「箇条書き」に無意識に惹きつけられるのか?

- 箇条書きの効果を200%引き出す、超具体的な5つの使い方

- 僕もやった…!多くの人がやりがちな、逆効果になる箇条書きのNG例

- ライバルに差をつける、箇条書きをさらに魅力的にする応用テクニック

1. なぜ僕らは箇条書きに惹きつけられるのか? 脳が喜ぶ3つの理由

そもそも、なぜ僕たちは箇条書きで書かれた文章を見ると、無意識に「読みやすい」と感じるのでしょうか?そこには、ちゃんとした心理的な、そして脳科学的な理由があるんですよ。

理由1:視覚的な「フック」になり、スクロールの指を止める

Web記事の読者は、驚くほどせっかちです。スマホの画面を高速でスクロールし、興味を引く情報だけを探しています。文章が延々と続く「文字の壁」は、この高速スクロールの中では、ただの風景として流されていくだけ。

しかし、そこに箇条書きがあるとどうでしょう?

- 行頭の記号(・や数字)

- 整然としたインデント(字下げ)

- 短い文章の連続

これらが作り出す独特の「かたまり感」が、単調な文章の連続の中に、強力な視覚的フック(引っかかり)を生み出します。読者は無意識にその変化を捉え、「お、ここに何か情報がまとまっていそうだ」と、スクロールする指を止めるきっかけになるのです。

理由2:情報が「チャンク化」され、脳が理解しやすくなる

人間の脳が一度に処理できる情報の量には限りがあると言われています。心理学で「チャンク」という言葉がありますが、これは情報を意味のある「かたまり」として認識する単位のことです。

例えば、「あいうえおかきくけこ」という10文字の羅列よりも、「あいうえお」「かきくけこ」という2つのチャンク(かたまり)に分けた方が、僕たちははるかに覚えやすいですよね。

箇条書きは、まさにこの「チャンク化」を文章中で自然に行うためのツールなんです。

ダラダラと長く続く文章を、箇条書きを使って「ポイント1」「ポイント2」「ポイント3」と意味のあるかたまりに分解してあげる。この親切な情報整理が、読者の脳の負担を劇的に減らし、「この記事、なんだかスッと頭に入ってくるな」という快適な読書体験を生み出すのです。

理由3:瞬時に得られる「達成感」が、続きを読むモチベーションになる

箇条書きは、読む側にとって非常に「コストパフォーマンス」が良い形式です。

短い時間で、そのセクションの要点を効率的に把握できる。これは読者にとって、「この記事を読んで、自分はちゃんと情報を得られている」という小さな達成感に繋がります。

この「小さな達成感」の積み重ねが、記事全体を読み進めるためのモチベーションを維持する上で、めちゃくちゃ重要なんですよ。「まだ、この記事には有益な情報がありそうだ。もう少し読んでみよう」と、読者を次のセクションへと自然に誘導してくれるのです。

2. 【超実践】箇条書きの効果を200%引き出す使い方5選

箇条書きのすごさ、伝わりましたか? では、ここからは具体的に「どう使えばいいのか」という、超実践的なテクニックをお話しします。僕がブログを書くときに、いつも意識している使い方です。

使い方1:メリット・デメリットの提示

何かをレビューしたり、比較したりする際に、その長所と短所を提示する場面は多いですよね。そんな時こそ、箇条書きの独壇場です。

【この製品のメリット】

- 圧倒的なバッテリー持ち

- 驚くほど軽い、常時携帯できるデザイン

- 直感的な操作で、初心者でも迷わない

【この製品のデメリット】

- 価格が少し高め

- 防水機能は非搭載

このように対比させることで、情報が明確に整理され、読者は製品の特性を瞬時に理解することができます。

使い方2:手順・ステップの解説

料理のレシピや、ツールの設定方法など、何かを手順通りに説明する際にも箇条書きは必須です。この場合は、番号付きリストを使うのが鉄則ですね。

【簡単3ステップ!初期設定ガイド】

- アプリをダウンロードし、アカウントを作成します。

- メールアドレスを認証し、プロフィール情報を入力します。

- 同期したいデバイスを選択し、設定を完了します。

番号が付いていることで、読者は「今、自分はどの段階にいるのか」を明確に把握しながら、安心して作業を進めることができます。

使い方3:機能や特徴の紹介

製品やサービスの持つ多くの特徴を、文章で長々と説明していませんか? それ、めちゃくちゃもったいないです。箇条書きでシンプルに並べるだけで、その魅力は何倍にも伝わりやすくなります。

【このサービスでできること】

- AIによる自動文字起こし

- 複数人でのリアルタイム共同編集

- あらゆるデバイス間でのデータ同期

- 豊富なテンプレートの利用

どうでしょう? これだけで、そのサービスの多機能ぶりが一目で伝わってきますよね。

使い方4:Before/Afterでの劇的な比較

これは、基本中の基本にして最強のテクニックです。

「この記事の書き方は、まず情報をたくさん集めてきて、それから目次などで記事全体の骨格を作り、その後に各部分の詳細な内容を書いていくという流れで進めます。」After(箇条書き):【記事執筆の3ステップ】

- 情報収集: 関連書籍やWebサイトから情報を集める

- 骨格作り: 見出し(目次)を作成し、全体の構成を決める

- 詳細執筆: 各見出しに沿って、具体的な内容を肉付けする

もはや説明不要ですよね。箇条書きがいかに情報を整理し、伝わりやすくするかが一目瞭然です。

使い方5:「この記事でわかること」リストでの活用

これは、僕がこの記事の冒頭で実践しているテクニックです。導入部分で、この記事を読むことで読者が何を得られるのかを箇条書きで明示します。

【この記事でわかること】

- 箇条書きが持つ、驚くべき心理的効果

- 今日から使える、具体的な箇条書きテクニック

- あなたの文章を台無しにする、箇条書きのNG例

これを提示することで、読者は「この記事は自分の知りたい情報がありそうだ」と判断し、続きを読む価値があることを最初に理解してくれます。記事の離脱率を下げる上で非常に効果的なんですよ。

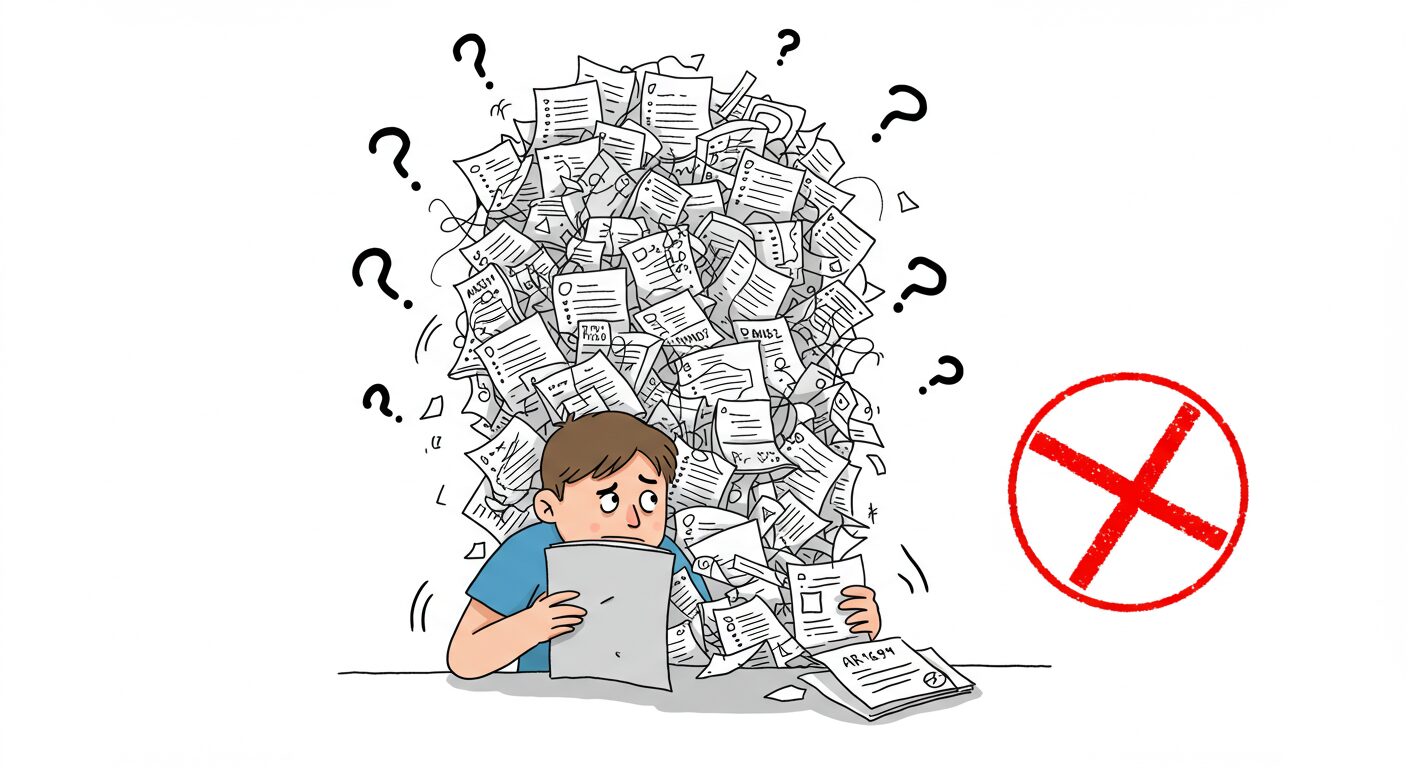

3. 【失敗談】やってはいけない!逆効果になる箇条書きNG例

ここまで箇条書きの素晴らしさを語ってきましたが、使い方を間違えると、逆に読者を混乱させてしまう諸刃の剣にもなり得ます。僕自身が過去にやらかした失敗談を交えながら、3つのNG例をご紹介します。皆さんは、同じ轍を踏まないでくださいね(笑)。

NG例1:何でもかんでも箇条書き「箇条書き乱用病」

箇条書きの便利さに気づくと、ついつい何でも箇条書きにしたくなる「箇条書き乱用病」を発症することがあります。僕もそうでした。しかし、本来文章で情緒的に語るべき部分や、ストーリーとして読ませたい部分まで箇条書きにしてしまうと、記事全体が非常に無機質で、味気ないものになってしまいます。

箇条書きは、あくまで情報を整理し、要点を際立たせるためのスパイスです。メインディッシュである文章とのバランスを常に意識しましょう。

NG例2:一文が長すぎる「だらだら箇条書き」

箇条書きのメリットは、情報を簡潔に提示できることです。それなのに、一つひとつの項目がダラダラと長文になっていては、本末転倒です。

- この製品は、最新のテクノロジーを駆使して開発されており、特にバッテリーの持続時間に関しては業界でもトップクラスの性能を誇っているため、一度の充電で長時間安心して利用し続けることが可能で、外出先で充電が切れる心配もほとんどありません。

これでは、もはや箇条書きの意味がありませんよね。各項目は、できるだけ短く、一つの項目には一つの情報だけを盛り込むように心がけましょう。

NG例3:粒度がバラバラな「ちぐはぐ箇条書き」

箇条書きにする項目は、その「粒度」や「カテゴリ」を揃えることが重要です。例えば、「おすすめのPC」というテーマで、以下のような箇条書きがあったらどうでしょう。

- 高速なCPU

- 美しいデザイン

- Apple社

- 持ち運びやすい軽さ

「高速なCPU」「美しいデザイン」「持ち運びやすい軽さ」はPCの「特徴」という粒度で揃っていますが、一つだけ「Apple社」という「メーカー名」が混ざっていますよね。このように粒度が揃っていないと、読者は情報を整理しにくく、混乱してしまいます。

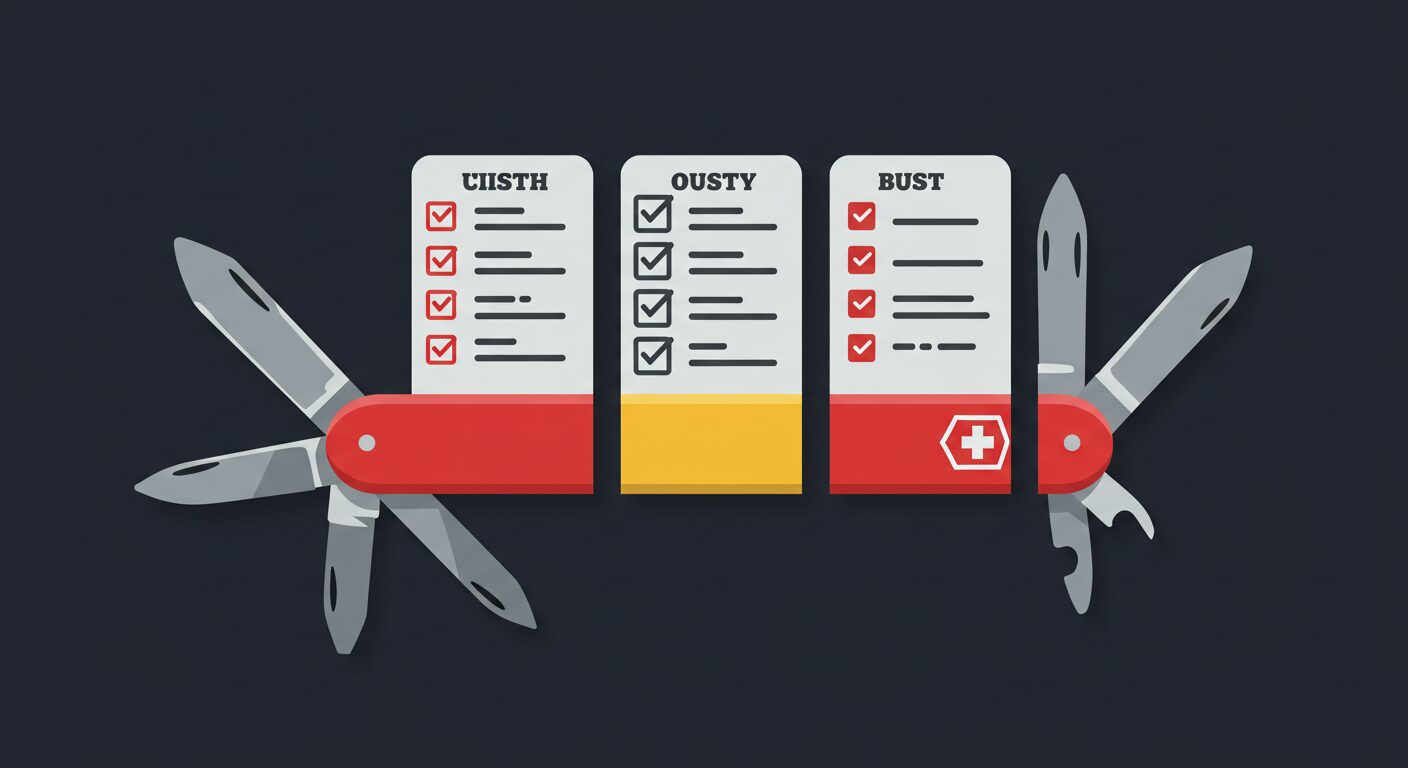

4. 【応用編】ライバルに差をつける!箇条書きを彩る+αテクニック

最後に、基本的な使い方から一歩進んで、あなたの箇条書きをさらに魅力的に見せるための応用テクニックをいくつかご紹介します。

テク1:アイコンや絵文字で視覚的魅力をアップ

箇条書きの行頭記号(・)を、アイコンや絵文字に変えるだけで、見た目の印象はガラッと変わります。

- ✅ チェックリスト形式で安心感を演出

- 💡 ひらめきやポイントを分かりやすく

- 🔥 特に注目してほしい点を強調

このように、内容に合った絵文字を使うことで、読者はより直感的に情報を理解できるようになります。ただし、やり過ぎちゃうと逆にごちゃごちゃしてしまうので、あくまでアクセントとして使うのがコツです。

テク2:番号付き・番号なしリストの戦略的な使い分け

手順やランキングなど、「順序」に意味がある場合は「番号付きリスト」を使います。一方で、順序に意味がなく、単に要素を並列に並べたい場合は「番号なしリスト(・)」を使う。この使い分けを意識するだけで、あなたの文章はより論理的で、洗練された印象になります。

テク3:入れ子(ネスト)構造で情報を階層化する

一つの項目に、さらに補足的な情報を加えたい場合は、入れ子(ネスト)構造が便利です。

- 主要なメリット

- メリットAの詳細な説明

- メリットBの詳細な説明

- その他のメリット

- 細かいけれど嬉しいポイント

このように情報を階層化することで、複雑な情報もスッキリと整理して見せることができます。

まとめ:箇条書きは、最高の「おもてなし」である

どうでしたか? 「たかが箇条書き」から、「されど箇条書き」へと、少しでも意識が変わっていただけたなら、この記事を書いたかいがあります。

箇条書きは、単なるライティングテクニックではありません。それは、「どうすれば、読者がもっと楽に、もっと快適に情報を得られるだろうか?」 という、書き手から読者への、最高の「おもてなし」の心だと僕は思っています。

あなたの熱い思いや伝えたい価値ある情報が、読みにくさのせいで届かないなんて本当にもったいないじゃないですか。

「戦略的箇条書き」を意識していくと、読者の反応やあなた自身の文章への自信が、きっと大きく変わってくるはずです。その小さな工夫が、あなたのブログを新たなステージへと引き上げてくれると、僕は信じています。

書籍おすすめ

箇条書きにすると、情報の「スッと入ってくる感」がまるで違います。すると読者は「小さな達成感」を得ることができてその先の記事を読み進めるモチベーションになります。要するに箇条書きは「読者の脳に優しい」最高のフォーマットなんですよね。

こんなに強力な箇条書きを効果的に使うためにはコツがあります。そのコツを身につけることができる書籍を紹介します。

『超・箇条書き』(杉野幹人 著)

「短く、魅力的に、人を動かす」箇条書きの極意を網羅。単なるリスト作成を超えて、構造化やメリハリをつけた表現、実務に直結する応用技まで具体例とともに解説。Webコンテンツ、資料作成、プレゼン等あらゆる情報伝達に役立ちます。

『たった3行で99%伝える!すごい箇条書きの技術』(鈴置 貞治 著)

ビジネス現場や執筆・議事録など、あらゆるシーンで応用可能な「伝わる箇条書き」の方法を豊富な例文つきで解説。文章の壁を壊し、短く・正確に情報を届けたい方へ。

『世界一やさしい Webライティングの教科書 1年生』(グリーゼ)

「初心者でも実践できる箇条書き活用法」「記号の使い分け」「数字を入れて具体化」など、Webライターとして即役立つテクニックをわかりやすく解説。

『Webライティング成功の法則60』 (上原 佳彦 著)

読みやすい文章構成や、Web向け文章の見せ方・箇条書きの効果的な使い方などをまとめて学びたい方におすすめ。

補足アドバイス

- 箇条書きは「文章の壁」を壊すWebライティング最強の武器。伝えたい要点の明確化にだけでなく、読者の脳に優しい“構造化”ができる点が最大の魅力です。

- 手順説明・メリット/デメリット・要約・商品リストなど…活用範囲は無限大。特に初心者ほど「文章で詰まったら箇条書き」を意識することで、グッと読みやすさが上がります。

- 文頭・文末を揃える、項目を5~9個に分割する、グループ化して見せる等、「ひと手間」のコツもぜひ書籍・記事から学んでください。

- 気になった一冊から取り入れてみて、あなたのWeb文章をもう一段レベルアップさせてください!

この記事は X(旧Twitter) で投稿した【成果を上げる文章術】を記事にしたものです。

【成果を上げる文章術 10】

『箇条書きを使う』読みやすくするためには箇条書きも便利です。

たとえば、

『記事の書き方は、情報を収集して、目次等で骨格を作り、詳細を書いていく』

とするよりも ↓

『記事の書き方』

1、情報収集

2、目次で骨格作り

3、詳細を書くこの方が伝わりやすい

— ゆきと@コンテンツクリエイター (@tele_commuter) February 2, 2024

このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!

Twitter: @tele_commuter