今回は、「成果を上げるWebライティング」のVol.4です。

渾身のブログ記事を書き上げた!「これは、きっと多くの人に役立つはずだ…!」

そんな熱い思いとは裏腹に、アクセス解析を見ると滞在時間はほんの数十秒。読者のほとんどが、記事の冒頭だけで去っていく…。そんな切ない経験、ブロガーなら誰しもありますよね。もちろん僕もあります(笑)。

でも、ある時気づいたんです。Webの世界では「読者は、文章を読まない」という前提に立つことが、すべての始まりなのだと。

そう、自分の普段のスマホを見る時の行動を振り返ってみると、僕たちは驚くほどせっかちで、自分に関係ないと思った情報は一瞬で読み飛ばします。じゃあ、どうすればその一瞬の判断の中で、読者の心を掴み、「お、この記事は面白そうだ」と思ってもらえるのか?

今日は、僕がいつも意識している、飛ばし読みされても大切なことが伝わる、Webライティングの3つの具体的な工夫についてお話しします。

この記事でわかること

- なぜWeb上の文章は、驚くほど読まれないのか

- 読者の視線をキャッチする、具体的な3つのライティングテクニック

- 「読まれない」前提で書くことで、逆に「読まれる」ようになる逆説

大前提:ブログの記事は「流し読み」されている

まず、この厳しい現実を受け入れましょう。ユーザーはブログの記事を隅から隅まで熟読なんてしてくれません。まるで雑誌をパラパラとめくるように、スマホの画面を高速でスクロールし、興味を引く部分が目に留まったら、一瞬だけスクロールを止める。それがWebにおける基本的な情報収集スタイルです。

きっとあなた自身も、普段スマホを見る時ってそんな感じですよね?

一生懸命書いた文章が、まるで風景のように流されていく…。悲しいですが、これが現実。だからこそ、僕たち書き手には、その高速スクロールの中で「おっ?」と指を止めさせるための「仕掛け」が必要になるんです。

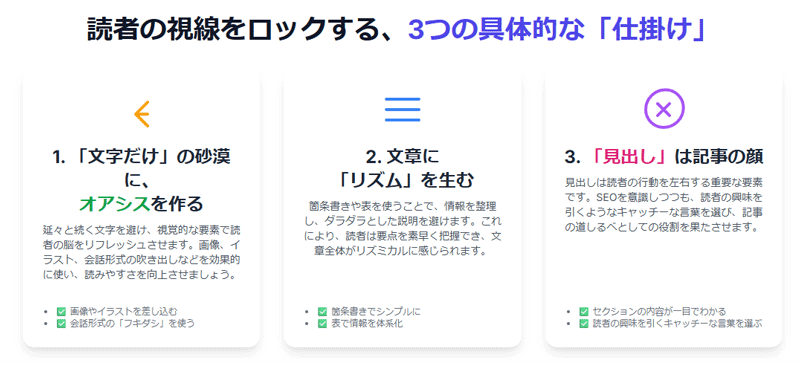

読者の視線をロックする、3つの具体的な「仕掛け」

では、具体的な仕掛けとは何なのか? 僕が特に重要だと考えているのは、以下の3つです。

1. 「文字だけ」の砂漠に、オアシスを作る

文章が延々と続く、文字だらけのページ。想像しただけで、ちょっと読む気が失せませんか? 僕たちは、無意識に「楽な」コンテンツを求めています。だからこそ、視覚的な変化で読者の脳を休ませてあげることが、めちゃくちゃ重要なんです。

- 画像やイラストを差し込む:

- 関連する画像や、内容を補足するイラストを適度に配置するだけで、記事全体の印象がパッと明るくなります。僕も、ガジェットレビューでは製品の写真を多用しますし、解説記事では図解を入れるようにしています。

- 会話形式の「フキダシ」を使う:

- 登場人物が会話しているようなフキダシ形式は、読者の視線を強く引きつけます。特に、Q&A形式で疑問に答えたり、難しい内容を分かりやすく解説したりするのに効果絶大です。

これらの視覚要素は、単なる飾りではありません。読者が情報を整理し、理解を深めるための重要な「道しるべ」なんですよ。

2. 文章に「リズム」を生む、箇条書きと表の魔法

これも視覚的な工夫の一つですが、特に重要なテクニックです。要点や手順、メリット・デメリットなどをダラダラと文章で説明するのではなく、箇条書きや表(テーブル)を使って整理してみましょう。

Before(文章):

「このアプリのメリットは、操作が簡単なこと、無料で使えること、そして多くのデバイスで同期できることです。」After(箇条書き):

「このアプリのメリットは、以下の3つです。

- 直感的な操作性

- 基本機能は完全無料

- マルチデバイス対応の同期機能」

どうでしょう? Afterの方が、情報がスッと頭に入ってきませんか? 箇条書きや表は、文章に心地よいリズムとテンポを生み出し、読者が情報を「拾い読み」するのを助けてくれます。

3. 「見出し」は、記事の顔であり、道しるべである

Webライティングにおいて、見出しは心臓部と言っても過言ではありません。読者の多くは、まず見出しだけを拾い読みして、その記事に自分が必要な情報があるかどうかを判断します。

だからこそ、見出しは「そのセクションに何が書かれているか」が一目で分かるだけでなく、読者の興味を引くような、少しキャッチーな言葉を選ぶ必要があります。

- 悪い例: 「本製品の機能」

- 良い例: 「かゆい所に手が届く!思わず唸った3つの便利機能」

見出しで「お、面白そう」「これ、知りたかったことだ!」と思わせることができれば、読者はその部分だけでも読んでくれる可能性が格段に上がります。

検索上位のためにSEOを意識するあまり、見出しがキーワードの羅列になっていたりするとユーザーは急激に読む気を失ってしまいます。成果に繋げるには、まずは読んでもらう工夫がとても重要だと思います。

「読まれない」からこそ、工夫が活きる

Webライティングの極意は、皮肉なことに「読者は読まない」という事実を受け入れることから始まります。

この大前提に立つことで、初めて「じゃあ、どうすれば一瞬でも目を留めてもらえるか?」という、本当の意味での読者目線に立った工夫が生まれるのです。

今回ご紹介した3つの仕掛けは、どれも今日からすぐに実践できるものばかりです。あなたの渾身の記事が、ただ流されるだけの情報で終わらないために。そして、本当に届けたい相手に、その価値がしっかりと伝わるために。

ぜひ、次の記事から試してみてください。読者の反応が、きっと変わってくるはずですよ。

おすすめ書籍

『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』(唐木元)

「流し読みされやすいWeb記事でどう目を引き、読ませるか」を現役Webメディア流のノウハウで解説。見出し・構成・視覚的工夫まで実践的。

『武器としての書く技術』(イケダハヤト)

イケハヤさんの文章は読者をグイグイ引き込んで離さないパワーがあります。書くことを仕事としていくならイケハヤさんの、読者を引き込み「読まれる」Web文章のテク・構成・見出し・箇条書きの活かし方など、ブロガーが即使えるヒントが多数書かれた本書がお勧めです。

『沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—』(松尾茂起)

非常に分厚い本ですが、内容は素晴らしいの一言。マンガのストーリー仕立てで、読まれるWeb記事の見出し作り・構成・図解の使い方など視覚的な工夫にも詳しい。図解・会話・表現テクまで総合網羅。僕はアップデート前の方を買いましたが、今読むならアップデートエディションがお勧め。必ず読んでおきたいと思えるバイブル的な良書。

『10倍売れるWebコピーライティング』(バズ部)

具体的なライティングテクニックを学びたい人は全員読んでほしい。セールスライティングの必読書。書きたいことを書くのではなく、どうすればユーザーの心を動かせるのか?そうしたセールスライティングの根本を具体的に解説してくれている書籍。

センパイ

センパイ どの本も文章力アップの勉強になります。

この記事は X(旧Twitter) で投稿した【成果を上げる文章術】を記事にしたものです。

【成果を上げる文章術 04】

『読まれる工夫』Web上に公開した渾身の記事もユーザーは驚くほど読んでくれません。ざっと読み飛ばして気になった部分だけ読みます。それが普通です。

だから読まれる工夫が必要です。

・画像やフキダシを使う

・箇条書きや表を使う

・目を引く見出しなど有効です。

— ゆきと@コンテンツクリエイター (@tele_commuter) January 18, 2024

このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!

Twitter: @tele_commuter