「AIに指示を出すとき、なんだかうまく伝わらない…」

「ブログの下書きやメモ、もっと効率的に管理できないかな?」

僕はつい最近まで、AIへの指示や日々のメモ書きに、地味なストレスを感じていました。AIに文章の構成案を頼んでも、意図しないアウトプットが返ってきたり、WordやGoogleドキュメントで書いた下書きをWebに貼り付けたらレイアウトが崩れて、修正に時間を取られたり…。

でも、あるシンプルな方法に切り替えたことで、その悩み、一気に解決したんですよ。

結論から言っちゃいますが、その答えが 「マークダウン(Markdown)」です。

「マークダウン?ああ、専門家向けのプログラミング言語でしょ?難しそう…」

そう思った人、ちょっと待ってください! 僕も最初は難しいんだろうな、めんどくさそうだな、と思ってました。でも、実際に使ってみたら、驚くほど簡単で、AIとの連携や日々の知的生産が、笑っちゃうくらい快適になったんです。

この記事では、AI時代を生きる僕らにとって、なぜマークダウンが最高の武器になるのか、その理由と具体的な活用法を、僕の実体験を交えながら語っていこうと思います!

この記事でわかること

- なぜマークでもAIとの連携が劇的にスムーズになるのか

- 「難しそう」は完全な誤解!1分で覚えられるマークダウンの基本

- 日々のメモからブログ執筆まで、具体的な活用アイデア

- AIの能力を最大限に引き出す、マークダウンを使った「指示設計術」

そもそも「マークダウン」って何?難しくないの?

まず、大前提から。マークダウンは、専門家向けの小難しいプログラミング言語なんかじゃありません。

一言でいうと、「記号を使って、文章の構造を分かりやすくするための書き方ルール」 のこと。

例えば、文章の頭に「#」をつければ大見出しに、「-」をつければ箇条書きになる。たったこれだけです。Wordでボタンをポチポチ押す代わりに、簡単な記号を打ち込むだけ。簡単ですよね?

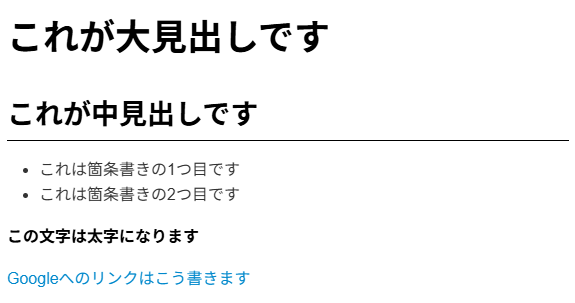

マークダウン:基本的な書き方の例

# これが大見出しです

## これが中見出しです– これは箇条書きの1つ目です

– これは箇条書きの2つ目です**この文字は太字になります**

[Googleへのリンクはこう書きます](https://www.google.com)

覚えることは、本当にこれくらい。なのに文章が驚くほど見やすくなります。実際にこれをマークダウンのプレビューで見ると、こんな感じ。

どうでしょう?めちゃくちゃ見やすいですよね?上のマークダウンのソースと見比べてくださいね。

覚えることはほんの少しなのに、書いているその手で構造を作れるし、得られるメリットは計り知れないんですよ。このスピード感がたまらないんですよ。

こうして書いたマークダウンを、このブログでも何度か紹介しているテキストエディタの「Visual Studio Code」で開けば、構造化された見た目で表示できますよ。

メモ帳での作業に限界を感じているあなたへ。Visual Studio Codeを使えば、文章作成やコーディングが驚くほど快適になります。初心者がつまずかないための4つのメリットと、その活用法を紹介します。

僕がマークダウンを「最高」だと感じる5つのメリット

1. シンプルなのに、表現力が豊か

先ほどの例のように、数種類の記号を覚えるだけで、見出しやリスト、強調といった、ブログやレポートで必要になる表現はほとんどカバーできます。見た目はただのテキストなのに、Visual Studio Codeのプレビュー画面やWebサイト上ではちゃんとリッチな見た目に変身してくれる。この手軽さが最高なんです。

2. 見た目がスッキリしていて、思考が止まらない

Wordとかだと、勝手に文字の大きさが変わったり、行間がズレたりして、「あーもう!」って集中力が途切れること、ありませんか? マークダウンはただのテキストなので、見た目の変化に惑わされず、書くことに100%集中できます。これが本当に快適。

3. そのままWebで使える!コピペ一発でキレイなまま

これが僕にとって革命的でした。マークダウンで書いた文章は、WordPressや各種ブログサービス、Notionなんかにコピペするだけで、見出しや箇条書きがそのまま反映されるんです。レイアウト崩れの修正という、あの不毛な時間から完全に解放されました。

4. バージョン管理や共有がめちゃくちゃ楽

ファイル自体はただのテキスト(.mdファイル)なので、ものすごく軽い。そして、どこで開いてもレイアウトが崩れない。だから、DropboxやGoogle Driveでの共有もスムーズだし、Gitを使ったバージョン管理との相性も抜群。複数人で共同作業するときも、ストレスがありません。

5. そして何より、AIとの相性が神レベル!

これが今回の本題です。なぜAI時代にマークダウンが最強なのか。その理由を、次の章でじっくり解説しますね。

AIプロンプトでマークダウンが「神」である理由

AIに仕事を頼むとき、一番大事なのは「指示の出し方(プロンプト)」です。AIは超優秀な新人社員みたいなもの。「いい感じによろしく」みたいな丸投げでは、絶対に良い仕事はしてくれません。

ここでマークダウンが、イイ感じで威力を発揮するんです。

理由1:指示が「構造化」され、AIの誤解がなくなる

AIへの指示をマークダウンで書くと、何が起きるか。

# ブログ記事の執筆依頼

## テーマ

AI時代におけるマークダウンの重要性## ターゲット読者

– AIに興味があるが、使いこなせていないビジネスパーソン

– メモや文章作成の効率を上げたいと考えている人## 記事の構成案

1. 導入:読者の悩みへの共感と、結論の提示

2. マークダウンとは何か?(初心者向けに分かりやすく)

3. マークダウンのメリット5選

4. AIプロンプトでなぜマークダウンが良いのか?

5. 具体的な活用例

6. まとめ:行動を促すメッセージ## 注意事項

– 専門用語は避け、親しみやすい口語体で書いてください。

– 僕自身の失敗談を交えること。

こんな風に、見出しや箇条書きを使って指示を出すと、AIは「この記事のテーマはこれで、ターゲットはこの人で、この構成案に沿って書けばいいんだな」と、指示の全体像と各要素の関係性を正確に理解してくれるんです。

自然言語で指示できるのが生成AIの良いところですが、マークダウンで構造化した指示を出すことにより、「なんか思ってたのと違う…」というアウトプットが劇的に減り、手戻りがなくなりました。

理由2:知的生産のあらゆる場面でシームレスに使える

ブログの構成案、会議のアウトライン、アイデアメモ、ソースコードのレビュー依頼…。僕たちの知的生産は、基本的に「構造化」されたテキストが中心ですよね。

マークダウンは、これらすべてを同じ記法で、ストレスなく扱えます。

例えば、普段からアイデアをマークダウンでメモしておけば、そのメモをAIにコピペして「このアイデアを深掘りして、企画書のアウトラインを作って」と頼むだけで、思考が一気に加速します。思考の断片が、AIとの連携によってスムーズに成果物へと変わっていく。この感覚は、一度味わうとやめられません。

「でも、覚えるのが…」その心配、1分で消えます

ここまで読んで、「やっぱり記号を覚えるのが面倒くさそう」と感じている人もいるかもしれません。

でも、安心してください。日常的に使う記法なんて、本当に片手で数えるほどです。

これだけ覚えればOK!スタメン選手たち

- # 見出し (行頭に#。##、###と増やすと小見出しに)

- – 箇条書き (行頭に-か*)

- **太字** (強調したい文字を**で囲む)

- [表示名](URL) (リンク)

-  (画像)

まずはこれだけ。実際僕もこれくらいしか使っていないかな?これだけで、あなたの文章は見違えるほど構造化されます。騙されたと思って、次のメモから使ってみてください。1分後には、もう指が覚えているはずです。

AIが相棒になる!僕の具体的なマークダウン活用術

じゃあ、実際に僕がどうやってマークダウンとAIを組み合わせて、日々の仕事を効率化しているのか。いくつか実例を紹介しますね。

活用例1:日々のメモが「AIへの指示書」に変わる

僕は日々のタスクリストやアイデアメモを、すべてマークダウンで書いています。

【例:タスクメモ】

# 今週のタスク

– **ブログ関連**

– 〇〇の記事構成案を作成

– △△のキーワード調査

– **会議**

– A社との定例(火曜15時)

– Bプロジェクトの進捗会議(木曜11時)

– **その他**

– 経費精算

– 航空券の予約

このメモをAIに投げれば、「このタスクを緊急度と重要度でマトリクスに分類して」「火曜日の午前中にできるタスクだけ抜き出して」といった指示が、一瞬で通るようになります。

活用例2:ブログの構成案から本文執筆までをAIと共同作業

僕のブログ執筆フローは、マークダウンなしでは考えられません。

- まず、思いついたテーマについて、マークダウンで見出しを立てて構成案を作ります。

- その構成案をAIに渡し、「この構成案に基づいて、各見出しの要点をまとめて」と指示。

- AIが生成した要点をもとに、僕が具体的なエピソードや熱量を加えて肉付けしていく。

- AIに「この記事全体を、もっと読者がワクワクするようなトーンに修正して」と仕上げを依頼。

思考の壁打ち相手として、そして優秀なアシスタントとして、AIとマークダウンが僕の執筆活動を支えてくれているんです。

まとめ:マークダウンは、AI時代の「読み書きそろばん」だ

かつて、読み書きそろばんが社会人の必須スキルだったように、これからの時代は、AIを使いこなす能力が不可欠になります。そして、AIとの対話、AIとの共同作業をスムーズにする潤滑油こそが、マークダウンだと僕は確信しています。

難しそうという先入観を持つよりも、見出しを表す「# 」を1個入力してみてください。それだけで「おお!」となると思いますから。(# の後ろに半角のスペースが必要ですよ^^)

マークダウンは、あなたの思考を整理し、AIの能力を120%引き出し、創造的な活動にもっと時間を使うことを可能にしてくれる、最高のパートナーです。

さあ、今日から、あなたのメモ帳で「#」と打ち込むことから始めてみませんか?

その小さな一歩が、あなたの知的生産性を爆発的に向上させる、大きな飛躍になるはずですから。

Visual Studio Codeのインストールはこちらの記事で解説しています。

以上です。この記事が少しでも参考になれば幸いです。